Массовое школьное образование: будущее или прошлое?

Фронт освобождения сознания

“- Ну, ведь всё не так плохо, как вы говорите! – Конечно! На самом деле всё гораздо хуже!” – (реплика.)

В классе сидят двадцать пять (тридцать) учеников. И хотя в чём-то они могут быть похожи между собой, тем не менее каждый из них обладает своим, уникальным набором способностей; у каждого впереди – свой жизненный путь; каждый имеет личные задачи, которые предстоит решить; каждый учится осознавать и делать собственный выбор в жизни, и одновременно соотносить его с выбором других. Тем не менее, учиться им предстоит по одной и той же программе, в которой знания разрознены и разделены на отдельные дисциплины, учить которые им придётся, пользуясь почти одинаковыми учебниками, и почти одни и те же учителя будут оценивать их способности по одинаковой шкале цифр.

При этом не соблюдается ни один из природных циклов (дни когда учиться продуктивно, а когда – лучше отдохнуть и т.д.), ни один из личных природных циклов каждого учащегося; и с каждым черепашьим шагом, которым предлагает двигаться школьная программа, реальный мир и его возможности прыгают на десять шагов вперёд. (Ничего, что интернет обнуляет всю значимость многих учебников и учебных курсов? И кстати, вам никогда не хотелось лично присутствовать на экзекуции человека, придумавшего заканчивать учебный год в конце мая? Заставившего нас всех сидеть в этих удушливых квадратурах, и смотреть как за окном дышит весенним воздухом настоящая жизнь? Сдавать неврастенические экзамены, когда и тело и душа просят, жаждут - чего-то совершенно другого? А хотите посмотреть на тех, кто решал, что ваша учёба будет обстоять именно так? Сейчас вы их увидите.)

Итак, для начала, откуда это взялось? С каких пор возникла непоколебимая уверенность (при могучей поддержке государства) в том, что для воспитания всесторонне развитых уникальных индивидов вполне достаточно стандартной для всех учебной программы? Этот вопрос можно поставить ещё лучше: всесторонне ли развиваются индивиды, которые обучаются по стандартной для всех программе? И что это за индивиды вообще, и какое государство в них заинтересовано?

Как закалялась ”матрица”.

“Возможно, одно из крупнейших заблуждений школы состоит в твёрдой уверенности, что её как социальный институт основали добрые дяди и тёти, с целью помочь обрести знания детям из обычных семей – так сказать, предоставить равные возможности.” – .

К. Ушинский

Официально принято считать основателями классно-урочной системы некоего И.Штурма, представителя “страсбургской школы”, затем Яна Коменского, и Константина Ушинского. Во всяком случае, так нам рассказывают в педагогических колледжах. (Дальше, после Ушинского, надо полагать “всё шло по накатанной.”)

Да только не тут-то было. В ходе изучения различных материалов по новой истории (от индустриальной революции и до наших дней) можно убедиться, что за созданием современной школьной системы корпели не только эти замечательные деятели-гуманитарии. Точнее, гуманитарии подкинули интересные идеи. А их воплощением вплотную занялись люди, которых мы знаем в связи с другими, не менее важными, мировыми свершениями: Генри Форд, Дж.Морган, Эндрю Карнеги, Джон Рокефеллер и так далее.

О, эти люди умели думать. И они умели заглядывать в будущее. Поверьте, уж кто-кто, а они в точности предвидели всё то, что мы, как цивилизованные люди, видим вокруг. Хотите знать, о чём они думали и думают всегда? О нас и вас, уважаемые дамы и господа потребители товаров и услуг. Эти умные люди ещё тогда, на заре промышленного века быстро составили цепочку логических умозаключений:

замкнётся достаточно туго, чтобы из неё могли вырваться лишь очень-очень целеустремлённые.

замкнётся достаточно туго, чтобы из неё могли вырваться лишь очень-очень целеустремлённые.

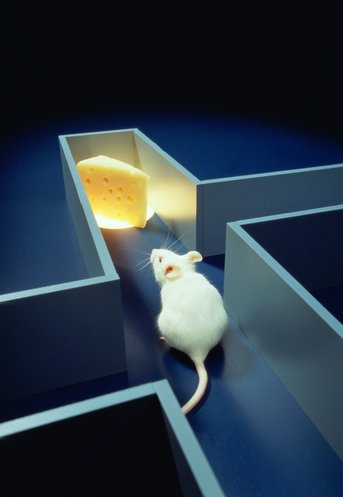

Руководитель бизнеса или правительства знает, что его работа эффективна лишь в том случае, если подчинённые люди “подогнаны” под простые общие спецификации, главная из которых – исполнитель. (мы позже увидим, откуда растут “ноги” этих спецификаций) Поэтому многие на протяжении десятилетий могли вовсе не замечать, как школьная система постепенно (ре)формировалась, чтобы её “продукты” как можно больше соответсвовали нуждам тех, кому нужны исполнители. Да, родители хотят, чтобы чадо “выбилось в люди”, а чада хотят воплощать свои мечты (у кого они есть) или просто наслаждаться своим детством: – но в первую очередь массовое образование готовит, как это принято у нас называть ”будущие кадры” для промышленных сил, которые и тем и другим давно приготовили роли в увлекательной игре потребления\производства. И где-то класса с четвёртого (после более-менее гладкого периода младшей школы) дети поступают на “конвейер”.

Разумеется, учителя не обязательно видят в “конвейере” что-то плохое. Им дали – они взяли, и понесли. Можно сказать, что они вообще не посвящаются в истинную суть процесса (зачем этот конвейер) – им это знать ни к чему. Ведь педагоги в основном люди старательные и обязательные, поэтому их просто можно обязать выполнять определённую программу – и дело в шляпе. Кто не подчинится – тому дополнительной нагрузки подкинуть.

Кстати, граждане учителя, а вы не пробовали потребовать себе вторую зарплату за свою бухгалтерскую должность? Ведь ведение журналов и документации – это именно бухгалтерия, которая отнимает у вас до 40% рабочего (а не успеваешь – то и личного) времени! Что-что? “Кто за нас это делать будет?” О, уверяю вас, люди, которые придумали школьную систему владели целой наукой об эффективном обустройстве труда, и если бы они действительно хотели, чтобы вы эффективно работали с детьми, то поверьте, они бы это предусмотрели.

Кстати, граждане учителя, а вы не пробовали потребовать себе вторую зарплату за свою бухгалтерскую должность? Ведь ведение журналов и документации – это именно бухгалтерия, которая отнимает у вас до 40% рабочего (а не успеваешь – то и личного) времени! Что-что? “Кто за нас это делать будет?” О, уверяю вас, люди, которые придумали школьную систему владели целой наукой об эффективном обустройстве труда, и если бы они действительно хотели, чтобы вы эффективно работали с детьми, то поверьте, они бы это предусмотрели.

И побольше заполняли таблиц и отчётов – вообще побольше шаблонов, статистики и усреднёнки, поменьше вникания в суть. Чем меньше у вас времени на живую работу с детьми и самосовершенствование – тем больше вы нуждаетесь в готовых “подпорках” в виде учебных программ, тестов и прочей усреднёнки. А за детей не волнуйтесь, они найдут чем заняться. Мы поможем.

И побольше заполняли таблиц и отчётов – вообще побольше шаблонов, статистики и усреднёнки, поменьше вникания в суть. Чем меньше у вас времени на живую работу с детьми и самосовершенствование – тем больше вы нуждаетесь в готовых “подпорках” в виде учебных программ, тестов и прочей усреднёнки. А за детей не волнуйтесь, они найдут чем заняться. Мы поможем.

Фредерик Тейлор, отец “научной организации труда”.

Такие широко мыслящие люди, как, например, , придумали и вдохновили в начале 20-го века целую науку о “социальной эффективности”, давшую тогда Советскому Союзу начало “научной организации труда” (в последствии перенятую также фашистской Италией и Германией). Именно эти люди, и были настоящими создателями и вдохновителями теперешней общеобразовательной (”общепрозябательной”) школы.

Прусский след, или немного истории.

Йоганн Фихте, мыслитель

И вот, выдающийся прусский мыслитель пишет “Обращение к нации”, в котором говорит о необходимости пересмотреть то, как и где вообще учится великий прусский народ. Что, дескать, у нас тут олухи да неучи кругом, аж стыдно, господа, перед Наполеоном даже, ей-богу. А посему мы, мол, как нация, уже не можем далее позволять себе роскошь оставлять детей на попечение родителей, и пора брать этих самых детей под более надёжную опеку. Поэтому отныне ваши отпрыски обязаны будут учиться, а заботу об этом возьмёт на себя наше достославное государство. (Напомним, что до этого обычно родители сами решали, куда пойдёт учиться отпрыск, и пойдёт ли вообще.)

Вслед за задорным воззванием философа решено было взяться за разработку новой модели будущей школы. Собственно, от имени и по поручению за неё взялись с двух сторон два выдающихся деятеля: выдающийся профессор-гуманитарий с одной стороны, и благородный ново-капиталист с другой. В течение десяти лет (на фоне политических

Вслед за задорным воззванием философа решено было взяться за разработку новой модели будущей школы. Собственно, от имени и по поручению за неё взялись с двух сторон два выдающихся деятеля: выдающийся профессор-гуманитарий с одной стороны, и благородный ново-капиталист с другой. В течение десяти лет (на фоне политических .jpg/250px-VomStein_(Gemälde_Rincklake).jpg) интриг и разборок с Францией) шла напряжённая и интересная работа над новой системой народного образования. По замыслу гуманитария Гумбольдта система должна была быть гибкой, с большим упором на свободный выбор профильной ориентации, причём родителям по сути предоставлялся ”конструктор” учебного курса согласно способностям ребёнка, с объединением в профильные группы и выбором вариантов программ обучения.

интриг и разборок с Францией) шла напряжённая и интересная работа над новой системой народного образования. По замыслу гуманитария Гумбольдта система должна была быть гибкой, с большим упором на свободный выбор профильной ориентации, причём родителям по сути предоставлялся ”конструктор” учебного курса согласно способностям ребёнка, с объединением в профильные группы и выбором вариантов программ обучения.Три кита, на которых до сих пор стоит черепаха.

Итак, в Пруссии впервые появляются три типа обязательных общеобразовательных школ: Akadamiensschulen, (”Академ-школы”) в которых готовили политиков, стратегов, способных мыслить масштабно и контекстно, и в которые набиралось не больше пол-процента учащихся из населения; далее следовали Realsschulen (”Реальные школы”), которые готовили т.н. профессиональный пролетариат (то есть, класс служащих), инженеров, докторов, архитекторов, адвокатов, менеджеров и т.п. Ну, а основная “масса” учащегося населения, процентов 92-94, отправлялась в Volksschulen, “народные школы”, где готовили “исполнителей”, и учили в основном повиноваться приказам, слаженно работать в коллективе, соблюдать субординацию, а также самой поверхностной грамотности и некоторым официальным мифам об истории.

Выполняла ли система поставленные перед ней задачи? Безусловно. Она выполняла их блестяще. Именно её эффективность в “производстве кадров” быстро привлекла внимание ”иностранных инвесторов” в виде политических деятелей и промышленников разных стран (да да, тех самых, что в начале статьи), которые, увидев блестящие результаты по “быстрому муштрованию нации”, в течение следующих десяти лет разнесли её как вирус (с разными модификациями в структуре, но неизменно одинаковой сутью) по своим пенатам, после чего система была принята в Америке, Британии, России и… в общем, этого уже было достаточно.

-

обязательность образования для всех

-

утверждённые государством стандартные программы и графики обучения для всех

-

цель образования - повышение “социальной эффективности” всех слоёв населения: умные стратеги наверху, умелые менеджеры посредине, и послушные исполнители внизу.

Двести лет спустя: полёт нормальный.

В корридоре звенит звонок. Учитель (в принципе, совершенно чужой для детей человек) сообщает, что урок литературы окончен. Этот прозвеневший звонок означает, что можно перестать запоминать факты о литературе, и на некоторое время расслабиться. Сейчас дети перейдут в другой класс, где такой же чужой им человек будет говорить уже о математике;. при этом упоминание о литературе может быть расценено как ошибка. Вместо целостной картины мира у детей сложится ложное представление о раздельности наук и знаний, лишь некоторые из которых кое-где пересекаются.

В корридоре звенит звонок. Учитель (в принципе, совершенно чужой для детей человек) сообщает, что урок литературы окончен. Этот прозвеневший звонок означает, что можно перестать запоминать факты о литературе, и на некоторое время расслабиться. Сейчас дети перейдут в другой класс, где такой же чужой им человек будет говорить уже о математике;. при этом упоминание о литературе может быть расценено как ошибка. Вместо целостной картины мира у детей сложится ложное представление о раздельности наук и знаний, лишь некоторые из которых кое-где пересекаются.<!–

//

Теперь – о будущем. Точнее, о вашем будущем.

Если вы вообще верите в своё будущее, как и в то, что оно в руках лично у вас, а не у кого-то другого. Например, большинство директоров школ, учителей и администраторов, с которыми мне довелось говорить на эту тему, - почему-то не особо верят, будто что-либо можно изменить собственноручно. “Что поделаешь – система!” – говорят они, как один, и разводят руками куда-то вверх. Учителя показывают на кипы журналов, которые надо заполнять; директора разводят руками вокруг стопок документов, которые приходят из “вышестоящих организаций”, как-будто все эти кипы и стопки содержат ответы на мои вопросы. “Да, это всё, конечно интересные мысли, но… Ведь программу выполнять как-то надо!“

Если вы вообще верите в своё будущее, как и в то, что оно в руках лично у вас, а не у кого-то другого. Например, большинство директоров школ, учителей и администраторов, с которыми мне довелось говорить на эту тему, - почему-то не особо верят, будто что-либо можно изменить собственноручно. “Что поделаешь – система!” – говорят они, как один, и разводят руками куда-то вверх. Учителя показывают на кипы журналов, которые надо заполнять; директора разводят руками вокруг стопок документов, которые приходят из “вышестоящих организаций”, как-будто все эти кипы и стопки содержат ответы на мои вопросы. “Да, это всё, конечно интересные мысли, но… Ведь программу выполнять как-то надо!“ Есть масса примеров тому, как сознательные учителя, ученики и родители организовывают на базе имеющихся школ альтернативные формы обучения, привлекая в процесс реальных людей с реальным опытом в различных областях, превращая учёбу в настоящую творческую работу. Кто мешает нам поступать так же? Только отсутствие желания. Плюс чуточку смелости.

Есть масса примеров тому, как сознательные учителя, ученики и родители организовывают на базе имеющихся школ альтернативные формы обучения, привлекая в процесс реальных людей с реальным опытом в различных областях, превращая учёбу в настоящую творческую работу. Кто мешает нам поступать так же? Только отсутствие желания. Плюс чуточку смелости. Я знаю, что новая школа “прорастёт” сквозь железобетонные останки “цивилизации потребления”. Лично я уже создаю её. Пусть пока это всего лишь мои фантазии, но они приобретают всё более отчётливые формы. Я знаю, что найдутся люди, которые мечтают о том же, что и я. И тогда – всё в наших руках.

Я знаю, что новая школа “прорастёт” сквозь железобетонные останки “цивилизации потребления”. Лично я уже создаю её. Пусть пока это всего лишь мои фантазии, но они приобретают всё более отчётливые формы. Я знаю, что найдутся люди, которые мечтают о том же, что и я. И тогда – всё в наших руках.-

Обучение основано не на навязывании готовых знаний, а на умении ориентироваться, вести поиск нужных знаний. Р Для этого вместо курса дисциплин учебный процесс вращается вокруг ПРОЕКТОВ, в ходе работе над которыми появляется стимул изучить определённый материал ряда дисциплин. Реальные цели, и реальные оценки (напр. голосования сверстников плюс самооценка, но главное – воплощённый проект, который останется реальным результатом усвоенных знаний). Минимум абстракций.

-

Кураторами коллективов выступает не один человек, а два; при этом это мужчина и женщина (социальная семья.) Ибо дети, у которых один классный руководитель – подсознательно чувствуют себя “сиротами”. Только подхват с двух сторон может дать реальную основу кураторства.

-

Соблюдение природных циклов. Это очень важно. Учебный процесс не находится на 100% в статичном расписании, а предполагает возможность его варьировать на ходу, и само расписание опирается больше на естественные циклы в природе, нежели на некую “социально-эффективную” модель.

-

Классно-урочная модель подвергается полной принципиальной модификации, и перестраивается в более гибкую, кластерную систему, с опорой на новейшие знания из области соционики и валеологии.

-

Учёба как равномерный баланс “академичности” и действительных реалий жизни. В учебном процессе задействованы не только “поставленные” учителя, но и “сторонние” люди, представители разнообразных профессий, делящиеся своим реальным опытом. Этот подход, кстати, уже опробован в некоторых европейских школах.

- Учебный год структурирован иначе. Он не для всех идёт непрерывным потоком, перемежающимся короткими каникулами. Учащиеся делятся на две основные группы: тех, кто успешно учится на протяжении длительных периодов с более длинными каникулами (стайеры), и тех, кто предпочитает “короткие перебежки” с коротким отдыхом между ними (спринтеры). При этом для всех общий учебный год начинается в августе, но не сразу, а постепенно. Окончание учёбы – в апреле (тоже постепенно, с раскачкой).

- Экзамены сдаются ПОСЛЕ каникул, но не ПЕРЕД ними. Человек, придумавший оканчивать занятия в мае, подвергается всемирной анафеме. Его имя навсегда исключается из устного и письменного упоминания. (А, уже, кстати, исключили. Попробуйте спросить кого-нибудь: никто не вспомнит имени этого злодея.)

Великий Юнг точно сформулировал постулат пригодности для системы - дословно не помню, но смысл следующий: высокоразвитая индивидуальность с полиморфизмом навыков и знаний системе не нужна. Нужен узко-специализированный, ничего не понимающий ни в одной иной отрасли знаний шурупчик. Он и только он имеет все шансы на принятие его системой, а следовательно на выживание. У меня лично нет поводов не доверять Юнгу.

ЦитироватьПоэтому, школа как элемент системы, и выполняет фукции по производству и наладке шурупчиков.

не помню чья цитата, но она к месту “Школа готовит нас к жизни, которой не существует”

ЦитироватьВ статье ещё мягко сказанно про современную учёбу, хотя я согласен совсем, да и жостко лучше не говорить))

Ну да так и есть)) И в школах и во всех образовательных системах учат только тому что людям нужно знать для превращения в роботов и зомби.. И ни чего того что может помешать превращению в бездумного раба.. Напрочь лишают способностей самому рассуждать..

Радует только то что очень скоро все существующие системы перестанут существовать и к людям вернётся разум, ко многим уже возвращается..

ЦитироватьНу и что теперь делать? Моему ребенку 5 лет, скоро в школу, умом и сердцем понимаю, что в школах такое “обучение”, но альтернативы нет.

Цитироватьдрузья, все мы прошли через школу, это всего лишь испытание в нашей жизни, детей в любом случае родители должны научить детей рассуждать и задавать вопросы, обычно наоборот

ЦитироватьХочу огорчить, что это не испытание, все очень серьезно. Поймите, отбор будет очень жесткий и быстрый. Ненужно думать что это всего лишь игра. Будет жестокая ошибка если вы так думаете. Если человек который совершал грехи или просто напросто убивал ково либо ради удовольствия, тех ждет по страшнее наказание, например его дух подлежит ликвидации, а вы думаете это игра. Еще раз повторюсь, все слишком серьезно.

Цитироватьогорчил

не сомневаюсь

как в МГУ

кто не ошибается

кто безгрешен (не мои слова)

это уже не грех если выделено отдельно

так всегда всегда в итоге наказания

пройдено

Еще раз повторюсь, все слишком серьезно.

Цитироватьникакого сарказма в моих словах не ищи, прости меня и помолись за душу мою